Sekilas, judul ini mugkin ini terkesan terlalu idealis. Boleh jadi ada yang beraggapan imbauan semacam itu hanya cocok disampaikan kepada mereka yang sudah mapan. Baik mapan secara “nama” alias punya posisi yang kuat dalam dunia kepenulisan maupun mapan secara ekonomi. Sehingga ia tidak perlu memikirkan apakah tulisannya akan dimuat apa tidak. Tugas dia adalah menulis dengan baik, dengan segala upayanya yang paling maksimal.

Buku puisi saya bersama sejumlah buku puisi penyair lain yang diterbitkan Imaji Indonesia.

Foto: MI

Saya kerap menyampaikan ini kepada banyak teman, baik dalam obrolan, maupun dalam kelas-kelas menulis yang saya isi, seminar dan diskusi yang meminta saya menjadi narasumber. Sebab, sesungguhnya bagaimana pun posisi seseorang dalam tulis menulis, termasuk kualitas ekonominya, tidak ada kaitannya dengan sikap yang terus saya tularkan itu: “menulis sebagai sebuah keriangan” atau “menulis dengan riang”.

Saya ingin sedikit bercerita ketika awal-awal menulis pada awal 1990-an. Saya memulai dengan menulis puisi dan cerpen. Sesungguhnya, saya menulis puisi sudah lama, sejak SMP, tapi mungkin itu lebih tepat disebut “catatan puitis anak ingusan”. Sayangnya saya tidak menyimpan lagi puisi-puisi saya masa SMP.

Peristiwa tsunami pada 2004 di Aceh telah menghanyutkan semua dokumen tulisan dan buku-buku yang saya beli dan kumpulkan satu persatu dari hari menulis maupun dari menyisihkan uang jajan sekolah dan kuliah. Rumah saya, yang berjarak hanya dua ratus meter dari bibir pantai di Desa Meue, Trienggadeng, Pidie Jaya, memang tidak ambruk. Hanya pagar belakang yang roboh. Tapi jejak saya sebagai penulis nyaris lenyap.

Kembali ke soal menulis. Cerpen pertama, pada awal 1990-an, saya kirim ke sebuah koran mingguan di Aceh, lalu dimuat. Namun, nama saya hilang dan tulisannya sudah dipermak habis oleh editor budaya media itu. Saya diam karena itu bagian dari pembelajaran. Sebab, saya baru mulai menulis dan mengirim ke media. Sudah diberi tempat saja saya sudah sangat bersyukur. Dan berterima kasih ternyata cerpen itu menjadi lebih bagus. Saya bisa belajar dari itu.

Puisi saya kemudian juga dimuat di sebuah koran di Aceh. Namun, seperti halnya cerpen, yang tampil di halaman budaya koran tersebut tidak lagi seperti naskah asli. Ada beberapa bagian dari puisi itu yang dihilangkan. Pendeknya, puisi itu diedit. Saya pun bersyukur begitu melihat ternyata puisi saya menjadi lebih bagus. Saya sangat yakin editor sastra koran itu sedang memberi pelajaran penting kepada saya: beginilah menulis puisi. Jangan boros kata.

Dari proses itu saya belajar. Menulis, belajar, menulis, belajar, dan seterusnya. Saya belajar dengan cara membaca buku-buku, mulai dari buku toeri menulis (puisi, cerpen, novel, esai), buku-buku budaya, sastra, seni, pendidikan, hingga filsafat dan buku-buku tentang pemikiran agama. Soal bacaan filsafat, saya banyak didorong oleh penyair Aceh, Din Saja. “Jika ingin puisi Mus menjadi lebih bagus dan kuat, Mus harus banyak baca filsafat,” ujar Din.

Hal itu diucapkan Bang Din – begitu kami menyapa senior kami itu – berkali-kali dalam sejumlah pertemuan. Kami kerap berdiskusi di Meunasah Tuha Taman Budaya Aceh. Kadang berdua, kadang bersama sejumlah seniman lain seperti Hasbi Burman, yang oleh Kompas dijuluki sebagai Presiden Rex, Saiful Bahri, Sulaiman Juned, Anhar Sabar (Naharuddin), Deny Pasla, J Kamal Farza, dan lain-lain.

Sastrawan Aceh saat peluncuran buku puisi Banda Aceh pada 1993 | Foto: Koleksi Penyair Doel Cap Allisah

Ada banyak nama penyair muda pada saat itu dan kami seperti bersaing untuk dimuat di media yang ada di Aceh dan Medan, mulai dari Atjeh Pos, Peristiwa, Serambi Indonesia (Aceh), Waspada, Analisa, Persada (Medan), dan koran-koran Jakarta seperti Media Indonesia, Suara Karya, Kompas, Ceria dan Swadesi. Bersaing tentu bagus, dan terbukti kami menjadi sangat produktif. Masa-masa itu adalah masa-masa saya begitu produktif menulis.

Bersama Sutardji Calzoum Bachri ketika diundabg membaca puisi di Purwakarta, Jawa Barat | Foto: Koleksi Pribadi MI

Tiap pekan ada saja tulisan saya yang dimuat. Kemudian saya juga mulai banyak menulis esai, tidak lagi hanya puisi dan cerpen. Saya banyak menulis esai budaya dan opisi sosial politik di Serambi Indonesia. Sementara di Waspada saya banyak menulis esai tentang sastra dan budaya. Saya merasa jika tidak menulis satu hari saja kok ada yang kurang. Tiap malam --- biasanya saya menulis malam hari atau pagi hari ketika tidak kuliah – di kamar terdengan bunyi tak-tik.

Bunyi tak-tik? Ya! Sebab, saya – sebagaimana halnya banyak kawan lain – menulis bukan dengan komputer, tapi dengan mesin ketik. Saya dihadiahi mesin ketik oleh orang tua saya setelah saya benar-benar serius menulis. Sehabis menulis, tulisan kami fotocopy untuk pertinggal. Jika tidak dimuat, nanti kami ketik lagi dari awal dan kirim lagi ke media lain. Begitu seterusnya. Kami mengerjakannya dengan asyik sekali dan kami menikmatinya.

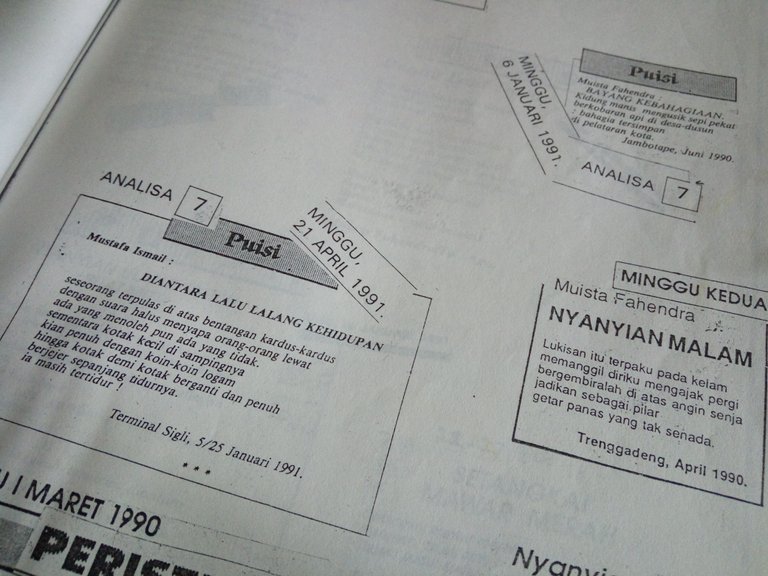

Kliping puisi saya di berbagai koran pada awal 1990-an | Foto: MI

Menulis kemudian menjadi bagian dari kebutuhan. Saya begitu menikmatinya. Ide begitu meledak-ledak dan harus ditumpahkan ke dalam tulisan. Jika tidak langsung ditulis, ide itu bisa menguap begitu saja. Bahkan, saya dan teman-teman itu tidak berpikir tentang honor. Kami menulis di Serambi Indonesia dan beberapa koran lain di Aceh memang ada honor, ya cukuplah untuk membeli 15-20 bungkus nasi padang.

Namun koran-koran Medan pada masa itu (1990-an) tidak pernah mengirim honor. Tapi saya tidak perduli. Saya terus menulis dan berbagi pemikiran dan gagasan. Bahkan tak hanya esai, puisi dan cerpen, saya juga menulis kegiatan budaya yang saya kirim ke media-media itu, termasuk ke Kompas. Beberapa kali kegiatan budaya yang saya kirim dimuat di Kompas dan mendapat honor yang lumayan besar – jauh di atas honor tulisan di koran lokal.

Kliping puisi MI di koran Indopos, Jakarta, yang rubrik puisi dikuratori Sutardji Calzoum Bachri | Foto: Koleksi Pribadi MI

Di Swadesi, sebuah koran mingguan terbitan Jakarta, yang redaktur sastranya penyair Diah Hadaning, juga memberi honor lumayuan besar yakni Rp15.000 untuk satu kali muat puisi. Puisi saya juga pernah dimuat di Media Indonesia pada awal 1990-an dan majalah Cerita yang rubrik puisinya diasuh Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri. Luapan menulis pada saat itu mengalahkan kebutuhan-kebutuhan bersifat material. Saya menulis dengan kegembiraan, dengan semangat untuk berpikir dan berbagi pemikiran.

Nah itulah, yang saya sebut menulis sebagai keriangan. Seseorang yang menulis dengan riang gembira ia niscaya tulisannya akan tampak riang dan lebih baik dibandingkan dengan tulisan yang ditulis dengan beban atau pretensi tertentu. Entah itu pretensi untuk mendapatkan uang, ingin terkenal, hingga beban teknis-teoritis “harus begini atau harus begitu”. Hal terakhir biasanya dihinggapi para pemula yang kerap merasa apakah tulisannya sudah layak untuk dipublikasikan.

Buku Cerpen "Lelaki yang Ditelan Gerimis" (Mustafa Ismail, 2017) | Foto: Mustafa Ismail

Beban dan pretensi itu akan membuat kita tidak bebas-lepas dalam menulis. Pikiran kita akan ‘diganggu’ oleh beban dan pretensi itu. Itu bisa berakibat konsentrasi kita terpecah dan berpotensi mengganggu kualitas tulisan. Kita sampai “mengukir-ukir kata” agar tulisan bagus yang pada akhirnya sekedar lipstik saja. Tidak punya makna apa-apa. Bahkan menjadi benalu yang bisa membuat orang sulit memahaminya.

Ada lagi penulis yang menyesak-nyesakkan tulisan dengan berbagai referensi agar kelihatan bermutu, yang sesungguhnya menjadi sekedar panjangan kutipan. Itu menyebabkan pemikiran penulisnya menjadi tenggelam dan hilang. Padahal tulisan yang baik tentu saja yang memperlihatkan pemikiran penulisnya secara utuh. Kutipan atau teori hanya penguat atau alat analisis saja. Adapun bagian utama tetaplah mengeplorasi gagasan penulisnya.

Ada pula penulis yang ingin agar tulisan tampak bagus, membuatnya seperti menulis skripsi sehingga tulisan menjadi tidak lancar, kaku dan tidak enak dibaca. Maka itu, sekali lagi, menulis tanpa pretensi dan beban itu merupakan keniscayaan. Menulislah sebagai ruang berekpresi, berkreasi, relaksasi sekaligus rekreasi. Menulislah dengan riang, menulislah sebagai kegembiraan.

Jakarta, 1 Februari 2018

MUSTAFA ISMAIL | @MUSISMAIL

BACA JUGA:

sungguh menginspirasi.. trima kasih bg

Amin. Amin. Semoga bermanfaat. Makasih. Salam

Keren betul abang saya...!

Amin. Semoga berguna. Saling berbagi pengalaman saja Arbi. Makasih apresiasinya. Saleuem mulia

Mantap.. Bermanfaat bang..

Sukses..

https://steemit.com/puisi/@awalisme/suara-yang-terpenjara-96059d5810d87

Wah makasih. Saleuem.

Menyegarkan......

Terima kasih. Amin

Menurut saya menulis itu bisa saja dalam berbagai ragam suasana hati. Ada orang yang bisa menulis saat sedih dan menghasilkan tulisan yang mewakili perasaannya. Karena hidup kannga selalu riang gembira. Maka menulislah dalam kondisi apa pun. Hehehe...

Benar. Maksud tulisan ini menulislah tanpa beban. Apa pun suasana hati kita, tulislah. Apakah suasana suka, duka, tulislah. Tulislah tanpa pretensi dan beban. Misalnya, jangan berpikir apakah akan bagus ketika menulis. Tulis saja pokoknya. Urusan bagus biar orang yang menilai. Itu yang saya maksud jangan ada beban apa pun ketika menulis.

Benar ....menulis itu mengalir saja...apa yang bisa dituang dalam pikiran. Jika ada waktu luang mohon kunjungi blog saya juga ya bng...makasi

Yes. Jangan ada beban apa pun ketika menulis..

menjadi penulis itu memang tak hanya menulis ya bang tapi yang penting ialah proses belajarnya.

Terima kasih untuk motivasinya, mengingatkan saya untuk menulis nothing to lose. yang penting menulis.

Ya kita harus menikmati proses, termasuk jatuh-bangun. Semua akan menjadi fondamen untuk menguatkan kita. Terima kasih dan salam

Seru pengalamannya pak

Iya pengalaman itu bagian dari proses. Semua kita akan mengalami proses dengan warna masing-masing

Luar biasa bang mustafa, membaca tulisan ini membuat saya termotivasi dalam dunia menulis.

Amin, semoga kita terus menulis. Salam literasi

Terima kasih bang. Bener sih. Tulisan itu harus ditulis dengan perasaan suka cita. Riang dan gembira. Sehingga objektif dalam melihat objek tulisan. Terima kasih bang telah mengingatkan. Semoga aku bisa menulis dengan riang gembira. Oh ya. Bagi buku-buku nya dunk. Untuk referensi.

yes. kalau banyak beban nanti tulisannya jadi berat haha...

Bagi saya tulisan abang @musismail ini, semakin membuat jiwa saya berapi-api dalam menulis. :)

Amin. Semoga tulisan ini bermanfaat. Salam

Suka kali ku baca judulnya bang

Baca judulnya jadi riang ya haha

Terima kasih artikelnya,,,menjadi motivator bagi saya,,,saleum sukses

Amin. Terima kasih.

Sepakat Bang @musismail. Menulis harusnya menjadi pekerjaan yang menyenangkan, menghilangkan stres (bukan malah membuat stres).

Saya menyebut menulis adalah hobi yang dibayar. Kita menjalankan hobi (nulis puisi, cerpen, esai dll) lalu setelah dimuat kita dibayar. Begitu asyiknya menekuni hobi