내가 쓰는 말이 틀렸다.

나는 글을 쓸 때면 항상 국어사전을 끼고, 이것저것 검색해 본다. 첫째로 맞춤법이 맞는지 확인해 보는 용도이고, 둘째로 어휘의 반복을 피하고자 동의어, 유의어를 찾아보는 용도이며, 셋째로 해당 단어의 자연스러운 쓰임이 무엇인지 예문을 읽어보는 용도이다. 순서를 매겼듯 나는 맞춤법의 확인을 꽤 중요하게 여기는데, 비속어라든지 시쳇말, 줄임말 따위를 극도로 피하고 최대한 맞춤법을 좇으려는 강박이 있는 까닭이다. 나도 내 강박의 정확한 원인은 잘 모르겠지만, 차후 내 글을 다시 보았을 때 어휘의 가벼움에서 느껴지는 간지러움이 싫어서인 것 같기도 하고, 글의 생명이 어휘의 생명력에 따라 화톳불처럼 한 번 피어났다 금세 사그러지는 모양이 싫어서 인 것 같기도 한다. 아무튼 그래서 나는 형식적인 맞춤법에도 제법 신경을 쓰는 편이다.

그런데 이렇게 사전을 검색하다 보면, 내가 쓰는 말이 잘못된 말이라고 뜨는 경우가 은근히 많다. 내가 어근이나 어원을 잘못 파악하고 있는 때도 있지만, 그것이 표준어가 아니라는 사실에 난감해지는 때가 적지 않다. 국민의 100%가 짜장면이라 발음하는데 그것이 틀렸다고, 자장면이라고 표기하고 발음해야 한다고 우겼던 일이나, 닭을 볶는 과정이 전혀 없지만 닭볶음탕이 되어버린 ‘닭도리탕’처럼 어딘가 꺼림칙하다.

지금 당장 생각나는 단어로, 깡충깡충은 내가 초등학교 때부터 모음조화가 파괴된 대표적인 의태어로 배웠고 깡총깡총은 틀리다 배웠만, 나는 당최 깡총깡총이 잘못된 이유를 잘 모르겠다. 나는 언제나 껑충껑충의 작은 표현으로 깡총깡총이 마음에 와닿았다. 느낌 그대로 깡충깡충은 깡총깡총과 껑충껑충 사이의 어감을 줄 뿐인데, 왜 깡총깡총은 틀렸다고 하는 걸까? 정말 교양있는 서울 사람들은 깡총깡총을 어색하게 여기고 깡충깡충이라고만 말하는 것일까? 더 이상한 것은 버둥버둥, 바동바동, 바둥바둥은 다 표준 맞춤법으로 인정되며, 그 정의도 내가 껑충껑충, 깡총깡총, 깡충깡충에서 느꼈던 바와 유사하는 것이다. 나는 아무리 생각해도 토끼는 깡총√ 뛰고, 캥거루는 껑⌒충 뛴다. 내가 촌놈이라 그런가보다.

생각해보니 켠이라는 단어도 있다. 예를 들어 “마음 한 켠에 무언가 남은 듯했다”든지 “방 한 켠에 잘 모아두었다”와 같이 쓸 수 있는 단어이다. 그런데 이것도 맞춤법에 어긋난 잘못된 단어란다. 편의 잘못이라고, 혹은 쪽의 잘못이라고. 하지만 내가 국립국어원과 다른 세상에 사는 사람이라 그런지 몰라도, 나는 명백히 편이나 쪽과는 다른 느낌으로 켠을 사용한다. 나에게 한 편이라 하면 대등한 세력 중 하나라는 느낌이 강하고 한 쪽이라 하면 방향성이 강조되는 느낌이지만, 한 켠은 전체에서 벗어난 작은 부분이라는 어감이 강하다. 편이 최소한 직선( | )이나 면 (□)이라면, 쪽은 화살표(↗)이고, 켠은 점(ㆍ)이다. “마음 한 편에 무언가 남은 듯했다”, “마음 한 쪽에 무언가 남은 듯했다”는 표현은 “마음 한 켠에 무언가 남은 듯했다”는 말과 결코 같게 느껴지지 않는다. 오히려 “마음 한 구석에 무언가 남은 듯했다”와 유사하다. 내가 가진 이 언어의 감각이 어디에서 왔을까.

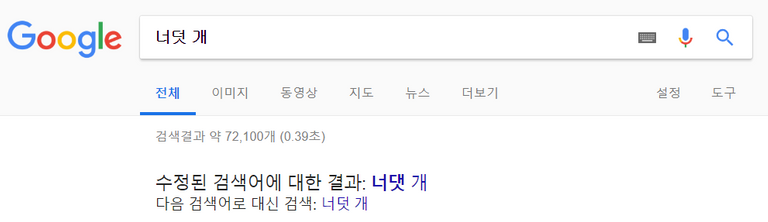

아, 그리고 최근에는 너댓 개라는 표현도 틀렸다는 사실을 처음 알았다. 나는 당연히 한두 개, 두세 개, 서너 개, 너댓 개, 대여섯 개, 예닐곱 개, 일고여덟 개, 여덟아홉 개 등이 맞다고 생각했는데, 다른건 다 맞지만 너댓은 너덧이 맞다고 한다. 그런데 ‘다섯’이 어쩌다 ‘덧’이 되었을까? 그럼 ‘대여섯’ 개가 아니라 ‘더여섯’ 개가 아닌 이유는 무언가? 양성모음의 느낌을 가진 다섯이 음성모음인 더가 되면서 어딘가 어색해진다. 나흘처럼 아예 굳어진 경우가 아닌 이상, 너덧만이 옳고 너댓이 틀린 이유를 모르겠지만, 아무튼 틀렸다고 한다. 그리고 너댓이 보편적인 언어 생활에서 벗어난다고 말할 수 없는 것이, 구글 검색을 ‘너덧 개’로 해보면 ‘너댓 개’로 수정되서 검색이 되고, 반대로 ‘너댓 개’로 검색해보면 그대로 검색이 진행된다. 대체 국립국어원은 어느 나라에서 단어의 쓰임을 조사하고 국어사전을 만드는 것일까? 내가 어디 ‘데헌민국’같은 곳에 살고 있는 것일까?

내 발음을 적어달라.

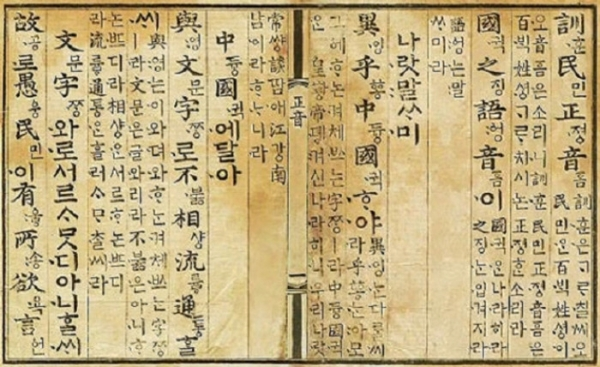

15세기 세종대왕은 백성의 소리가 조정의 글과 어울리지 않아 겪는 어려움을 겪으매, 한글을 창제함을 밝혔다. 이 덕분에 우리는 현재 어느나라보다 발음과 글이 일치한 문자 체계를 갖게 되었고,수많은 소리를 한글에 담을 수 있는 과학성을 자랑으로 여긴다. 그런데, 요즘 나는 ‘과연 한글이 우리의 언어생활을 충실히 반영하고 있는가’의 물음에서 작은 틈들을 발견한다. 언어는 자연히 시간이 흐름에 따라 변하기 마련이다. 한글 창제 당시 한국어의 발음과 지금의 발음은 매우 달라졌으며, 한글을 읽는 방식 또한 달랐다. 그리고 과거 한글 맞춤법을 정리하던 시기와 현재의 언어 생활은 바뀌었다. 수많은 외래어들이 끼어들었고, 사람들의 발음법도 달라졌다.

예를 들어, ‘바뀌었다’, ‘사귀었다’, ‘뀌었다’, ‘야위었다’ 를 현대의 사람들은 어떻게 발음하는가? 요새는 또박또박 과거형 어미 었을 발음하는 사람이 별로 없는데, 이것이 얼마나 사람들의 언어 생활에 깊히 뿌리박았는가 하면, 방송에서조차 ‘사귀어라’라는 명령어를 ‘사겨라’라는 자막으로 내보낸다. 분명히 ‘사겨라’도 실제 발음과 같은 것이 아니지만, 보통 사람의 언어 감각에서는 ‘사겨라’가 ‘사귀어라’보다 더 가까운 것이다. 이 같은 현상은 외래어의 경우로 넘어가면 더욱 심해진다.

사실 이러한 상황의 원인은 표기법의 제한 탓에 일어난다. ‘바꾸어라’의 경우 ‘바꺼라’가 아닌 ‘바꿔라’로 바람직하게 축약되어(ㅜ+ㅓ = ㅝ) 발음에 충실하게 표기되는 것처럼, ‘사귀어라’도 표기를 위해 축약할 모음이 있어야 하지만, 맞춤법은 그러한 모음의 조합을 인정하지 않는다. 이를테면, ㅣ+ ㅓ = ㅕ와 같이 ㅟ + ㅓ = ᅟힵ 를 사용하면 될 일인 것이다.

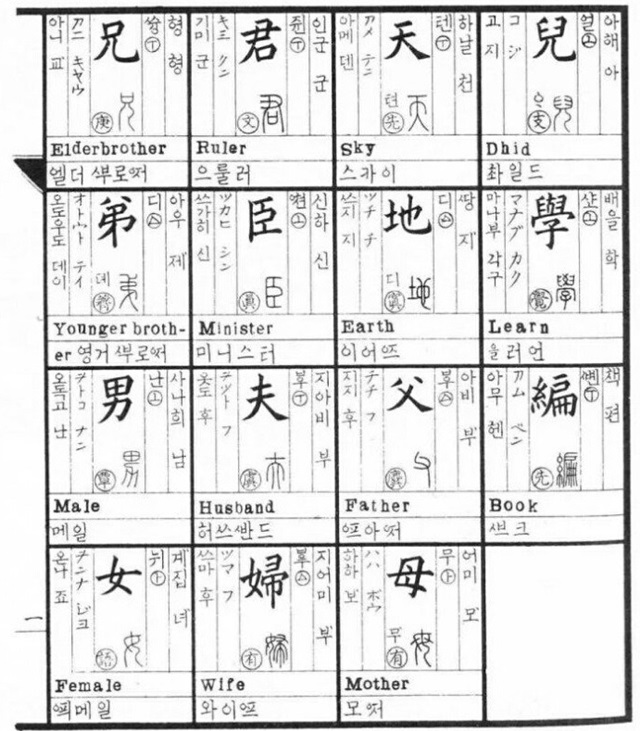

물론 문자가 오로지 발음만을 충실하게 표현하기 위한 발음 기호는 아니다. 가독성을 위해 일정한 형태를 정함은 마땅하다. 특히 위의 사례처럼 새로운 이중모음을 인정하는 데에는 꽤나 많은 고민이 필요함은 당연하다. 그렇다면 발음기호로서 사용되는 한글의 경우는 어떠한가? 국어사전을 보면 단어 옆에 발음법이 대괄호 안에 적혀 있는데, 과연 이 발음법이 우리말을 제대로 표현할 수 있을까? 한 때 경상도식으로 ‘22’, ‘e2’, ‘2e’, ‘ee’를 발음하는 법이 사람들의 관심을 끈 적이 있는데, 영어 e와 숫자 2를 발음하는 법이 달랐기 때문이었다. 여기서 우리는 한글이 우리의 발음들을 충실히 담아내지 못함을 볼 수 있다. 혹 외래어까지 신경쓰는 것이 불편하다면 ‘1일’과 ‘일일’의 경우를 들어보자. 두 경우를 한글로만 표기하면 [이릴]이 될 것 같지만, 분명히 다르게 발음된다. 전자의 숫자 1은 경상도의 e처럼 된소리로 소리난다. 본래 된소리란 강세와 같은 것이어서 강세 표기로 해도 좋을 수 있겠으나, 한국인이라면 [ᅇᅵ릴] 과 [이릴]으로 구분되는 표기가 더욱 와닿을 듯하다.

혹자는 세계적인 표준발음표기법으로 적으면 그만이라 할 테지만, 우리나라 사람이 우리말을 배울 때 외국의 발음기호까지 배워야 한다는 것은 무척이나 수고로운 일이다. 영어를 배울 때도 아래에 한글로 덧적는 마당에 우리가 보는 사전에 외국의 기호가 붙는 것은 어딘가 어색해 보인다. 더욱이 창제자인 세종대왕 또한 발음기호로서 한글의 역할을 염두에 두어, 중국어 표기를 위한 글자를 따로 만들기도 하였다. 이제와 새로운 자모를 만들자는 말은 아니지만, 있던 자모를 활용하지 않는 지금은 한글이 지나친 제약을 받으며 본래의 잠재력을 다 하지 못하고 있지는 않은가 생각이 든다. 한글의 자모에 가해진 제약을 조금만 푼다면 발음기호로서 훌륭한 역할을 함과 동시에, 풍부한 언어 생활에 도움이 될 수 있지 않을까.

마지막 사진이 위트가 있네요.

저도 늘상 '켠'을 두고 고민에 빠지곤 합니다. 아무리 생각해도 '켠'이 제가 생각하는 그 지점의 느낌에 가장 가까운데, 아래한글 화면에 생긴 빨간 밑줄이 제게 결단을 강요합니다.ㅋ 고칠 때도 있고 그대로 둘 때도 있습니다.

국립국어원은 그런 제약으로 권위를 유지하려고 하는지도 모르겠습니다.

이런 내용도 요런 재미난 에세이가 되군요!ㅎㅎ

감사합니다. 그래도 맞춤법이니 맞추려고 노력하는데, 저것들은 아무래도 잘 이해가 안됩니다. 아마 글 쓰는 분들이면 다들 비슷하지 않을까 생각합니다ㅎㅎ

사실 표준어랑 맞춤법은 조금 다른 개념이지만, 어찌되었든 일반의 언어생활과 괴리되면 문제가 있지 않은가 생각합니다. 첫 주제는 기존의 언어 생활을 국립국어원이 제대로 조사한 것이 맞느냐는 물음이었고, 두 번째 주제는 맞춤법이 바뀐 언어 생활을 잘 반영하고 있지 못하기도 하고 한글의 활용을 지나치게 제약하고 있는 것 아닌가 하는 물음이었습니다.

깡총 루트 뛰고 = 껑의 충승 ?

마음의 눈으로 보십시오.

Congratulations @wakeprince! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Click on the badge to view your Board of Honor.

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word

STOP에엥 저도 한 켠은 구석진 것이라고 생각했는데 의외네요. ㅅㅂ(욕 아닙니다 ㅠㅠ)가 b에 가까운 발음이었나보네요. 영어를 통해 옛 한글을 상상하게 되다니 ㅡ.,ㅡ

학교 다닐때 배운걸로 기억나는건 ㅸ 가 더버라(사투리 입니다.)로 흔적이 남아있다 정도 밖에 없어요.

그나저나 저도 맞춤법 교정기 쓰다가 응? 이럴 때가 많아요. 특히 외래어요. 한국어는 보통 띄어쓰기에서 틀리는데 간혹 뉴스를 검색해봐도 저처럼 쓰는 경우가 있어서 헷갈려요.

때때로 정말 국립국어원은 어떤 사람들로 구성되어 있나 궁금할때가 있습니다ㅎㅎㅎ 외래어 표기는 진짜 심하죠

말씀하신 세로 병서 ㅇㅂ은 현재 한글을 받아 쓰는 나라에서 v 발음을 나타낼 때 쓰이고 있다합니다. 이런 것도 찾아보면 은근 재밌어서 시간가는줄 모르더라고요ㅎㅎㅎ

근데 그 소리가 제 생각엔 v가 아닐 것 같은데(더버라는 ㅂ가 엄청 약하지만 입술과 입술이 살짝 부딪혀서 나는 소리지 윗니가 아랫입술에 닿는 소리는 아니었거든요.) 저도 그렇게 쓰인다고 봐서 더 헷갈려졌어요.

그냥 비슷한 발음 차용해서 쓰는 듯합니다. 저도 ㅸ, ㆄ따위가 v, f와 완전히 같은 발음이 아니라 본 것 같습니다.

헛... 켠도 ?? ... 한국말은 진짜 너무 어려워요. 늘 쓰는 말도 자꾸 헷갈리고 ㅠㅠ 라켓도 채라고 해야하고 ㅋㅋㅋㅋ

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ골프채, 탁구채, 배드민턴채, 머리채 등등

어제 꿈에 세종대왕이 나와서 전해달래.

고맙다고

ㅋㅋㅋㅋ

요즘 과학신들하고 만나느라 세종대왕 만날 시간이 없었더니, 그쪽을 다녀왔구만?