사람 사는 세상, 하루라도 바람 잘 날 없네요. 이번엔 신종 코로나바이러스란 듣보잡이 세상을 혼돈 속으로 빠트리고 있습니다. 모임도 줄줄이 취소입니다. 손 내밀어 악수를 청하면 손사래를 칩니다. 공공 장소를 기피합니다. 위생 관념이 철저해서인지, 과민 반응인지는 잘 모르겠습니다. 서로간 격하게 경계하는 풍경입니다. 이로 인해 넓게는 사회 경제 전반에 걸쳐 피해가 이만저만이 아닐 터이고, 좁게는 일상이 온통 뒤죽박죽인 느낌입니다. 난감하네요.

그렇다고 금쪽같은 주말을 방구석에 틀어박혀 옴짝달싹 못하고 걱정만 늘어놓을 순 없지요. 때마침 산우 C로부터 ‘깨똑’이 답지했습니다.

“토요일, M산악회 평창 두타산 설산행 공지 떴는데, 어때?”

그렇잖아도 설산을 찾아 답답한 분위기를 털어버리고 싶던 터라 망설임 없이 답을 날렸습니다.

“좋지~”

토요일 이른 아침, 서둘러 M산악회 버스 출발지인 신사역 4번출구로 달려갔습니다. 유난히 눈 보기 어려운 이번 겨울이어서인지, 며칠전 강원산간 눈소식에 출발지에는 부푼 기대를 안은 산꾼들로 북적입니다. 줄줄이 늘어선 산악회버스들의 행선지는 선자령, 두타산, 계방산 등 하나같이 설량 풍부한 강원 고산들입니다.

두시간 반을 달려 온 버스는 두타산 초입 마을(신기리)에 산꾼들을 부려놓았습니다. 40인승 3대에서 내린 100명 넘는 산꾼들이 줄지어 산들머리로 이동하는 모습이 장관입니다. 눈이 많이 고팠나 봅니다. 건너 보이는 산 속은 제법 희끗하나 마을길과 밭두렁길은 뽀송뽀송 합니다. 기대와는 달리 산아래 마을에 눈이 보이지 않자, 실망의 목소리도 터져 나옵니다. 설산을 모르는 이들입니다. 소생의 경험상, 희끗한 산자락의 정도로 보아 심설산행의 진수를 제대로 맛 볼 수 있을 것이라 확신합니다.

개울 건너 밭두렁 지나 박지골로 들어섰습니다. 오지의 산이 대개 그러하듯 들머리에 변변한 이정표 하나 보이지 않습니다. 축축하고 눅눅해 이끼가 자생하기에 딱 좋은 박지골 계곡입니다. 고목 밑동과 계곡 바위에 이끼가 가득합니다. 여름이면 박지골의 바위 이끼를 담기 위해 포토그래퍼들이 즐겨 찾는 곳이기도 하죠. 산 속으로 깊이 들수록, 고도를 높일수록 쌓인 눈을 보며, 여기 저기서 탄성이 터져 나옵니다. 하지만 얼마 지나지 않아 고통스런 소리로 바뀌게 될 것을 예견하지 못하고...

한시간 반쯤 걸었을까, 산허리를 가로지르는 임도가 나타났습니다. 무릎 높이까지 쌓인 눈밭에 선 채 잠시 가쁜 숨을 고릅니다. 아차골에서 모리재로 이어진 임도입니다. 등로를 가리키는 이정표는 여전히 보이지 않습니다. 간간이 나뭇가지에 매달린 리본 표식을 믿고 선행자가 눈길을 트면 일행이 뒤따랐습니다. 체력 좋은 서너명이 서로 교대해가며 '러셀'을 진행했습니다. 러셀(russel)은 미국 제설차 제조사의 이름을 딴 등산 용어로, 우리말로는 눈길 뚫기, 눈 다지기 등으로 표현합니다.

[img]

임도를 가로질러 숲 속으로 들자, 반갑잖은 된비알이 끝간데 없이 이어집니다. 체력 소모가 큽니다. 일행들의 '하이고~!' 소리가 여기저기서 터져 나옵니다. 모자챙을 타고 흐른 땀은 금세 고드름이 될만큼 고산의 기온은 매섭습니다. 두발짝 딛고 오르면 한발짝 미끄러져 내립니다. 체력이 평시보다 족히 두세배는 소모되는 듯 합니다. 삭신은 고되고 걸음은 무거워도 마음만큼은 새털처럼 가볍습니다. 그렇게 40여분 정도를 빡세게 올라 능선 갈림길에 닿았습니다.

절터와 아차골 갈림길입니다. GPS로 등고선을 살펴보니 이곳에서 정상까진 대체로 완만한 편입니다. 사위 풍경을 눈에 넣으며 걸을 수 있단 얘기죠.

그야말로 雪國이요, 겨울왕국입니다. 시리도록 파란 하늘을 배경으로 보석처럼 번진 눈꽃은 은빛찬란합니다. 겨울산의 백미인 심설산행에서 느끼는 '소확행'입니다.

키를 낮춘 나무들 사이로 보이는 이정표는 봉산재(3.2km), 절터(5.3km), 수항(5.7km) 방면을 가리킵니다. 서로 다른 두개의 정상 표시석이 좁은 봉우리 돌탑에 비스름히 기대어 있습니다.

두타산(해발 1,394m)과 박지산(해발 1,391m).

원래 산이름이 두타산(頭陀山)이었습니다. 일제강점기 때 삼척의 두타산과 혼동된다 하여 박지산으로 개명했다고 합니다. 그렇게 쭈욱 박지산으로 불리어지다가 '우리 산 이름 바로 찾기 운동'으로 2002년에 이르러 비로소 제 이름을 찾았다고 합니다. 그런데도 산꾼들 사이에선 여전히 박지산으로 통합니다. 백두대간 상의 삼척 두타산(1,357m) 보다 37m나 더 높습니다.

정상에 올라서니 사방이 탁 트여 조망이 뛰어납니다. 거친 근육질의 고봉준령이 자태를 뽐냅니다.

발왕산과 노추산, 백석산과 잠두산 등 강원 고봉들이 시야에 가득 들어옵니다. 장쾌한 파노라마입니다. 근육질의 첩첩준령이 물결치듯 일렁입니다. 겨울 설산은 바라보기엔 환상적인 그림이지만 직접 발품을 팔라치면 고난의 행군입니다. 실은 그 맛에 심설산행에 나서지만 말이죠. 일망무제에 시선을 거두기가 아쉽지만 움직여야 합니다. 정상을 뒤로하고 수항(5.7km) 방면으로 내려섭니다. 산비탈을 타고 오른 골바람이 나뭇가지를 흔들어 은빛가루를 선사하며 격하게 반깁니다.

정상에서 1.3km를 내려서면 안부 갈림길입니다. 갈림길에서 능선을 따라 곧장 진행하면 단임산, 우측으로 틀면

날머리로 잡은 두타산 자연휴양림 방향이지요. 안부 갈림길에서 아차골 방향으로 800m를 내려서면 다시 임도와 맞닥뜨립니다. 이정표는 임도를 따라 걸으라 가리킵니다. 임도에 수북이 쌓인 눈을 다진 후 잠시 배낭을 내렸습니다. 동행 중인 산우 C와 P 그리고 소생은 행동식(약과, 구운 계란)으로 허기진 뱃속을 달랬습니다.

몇년 전 여름, 이 코스를 걸었을 때 이곳 임도변 숲을 헤쳐 희미한 길을 어렵사리 찾아 급비탈로 내려섰다가 개고생을 한 적이 있습니다. 이번엔 그나마 희미하던 길도 눈에 묻혀 온데간데 없습니다. 안전하게 이정표가 가리키는대로 임도를 따라 앞 사람의 발자국 홈에 발을 옮겨 넣어가며 더디게 걸었습니다.

정상에서 3.8km 걸어와 휴양림을 1.3km 앞둔 지점부터 낙엽 깔린 맨바닥이 조금씩 드러납니다. 물소리도 가까워지구요. 이끼가 잔뜩 낀, 그래서 털보바위라 불리는 바위에 이르러 아이젠을 벗었습니다. 날머리 매표소에 이르자, 언제 눈이 있었냐는 듯 바닥은 거짓말처럼 말끔했습니다.

유난히 눈 보기 어려운 이번 겨울, 원없이 설산을 헤맸습니다. 무릎까지 빠지는 심설산행이라 몸은 천근만근이었지만 마음은 새털같았습니다.

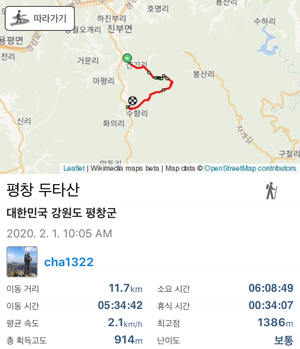

<신기리-박지골-임도-두타산(박지산)-안부-갈림길-임도-두타산휴양림>

Congratulations @carstop! You received a personal award!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!