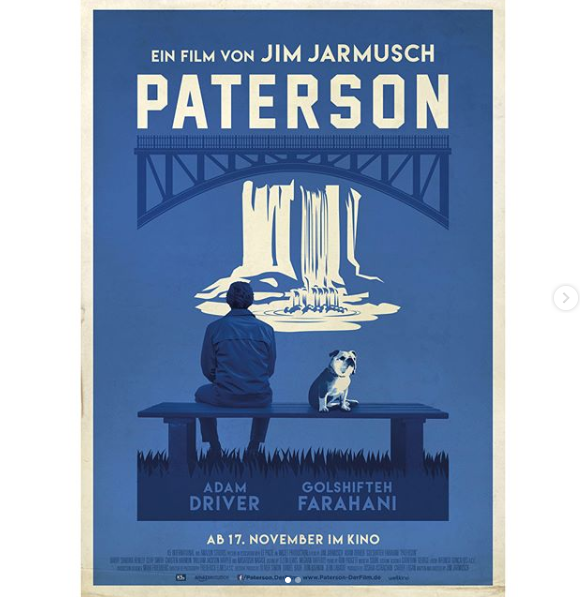

뼈대가 되는 내용은 아주 간단하다.

주인공 패터슨의 하루하루를,

그의 템포대로 보여주는 것. 그런데 이게 꽤나 매력적이다.

칸트의 시계처럼 규칙적인 그의 일상.

아침에 눈을 뜨고 도넛 모양 시리얼을 먹고 스탠리 도시락을 들고 출근,

종일 운전하고 퇴근.

집 앞 우체통을 바로 세우고 집에 들어가면 반겨주는 아내가 있다.

서로의 이야기를 하며 저녁을 먹고 잠이 든다.

그런데 이게 정말 지루하지 않다.

영화를 보면서 시에 대한 생각도 좀더 다양하게 할 수 있었고,

갖고 있던 편견(혹은 편협함)도 제법 깨뜨릴 수 있었다.

일상을 디테일하게 담은 시를 잘 이해하지 못해왔는데,

이 영화를 통해 그걸 받아들이는 방법을 배울 수도 있었고.

더불어 시인들이 왜 그런 시를 쓰는지도 아주 조금은, 알 것도 같았다.

패터슨이 사는 동네 패터슨의 단골바.

퇴근하고 매일 들러 맥주 한 잔 하는 그의 모습이 좋아보였다.

유일하게 그의 다양한 표정을 볼 수 있는 곳이기도 하고.

(아내에게는 늘 다 좋다는 말을 하지만, 삶이 어디 그러할까. 기타 이야기만 해도 그렇다)

글과 상관없는 일을 하면서 글을 쓰는 일을 하는 것.

이건 내가 아주 오래전부터 가진 희망사항이기도 하다.

(글밥 먹었던 1년 남짓도 온갖 글을 만들었지만 쓰려는 글과는 하등 관계 없었고,

번역일 잠깐 했을 때도 마찬가지였다.)

이걸 실제로 하고 있는 패터슨의 삶이 어찌나 부럽던지.

화려하거나 부유하지 않으면 어떠랴.

매일을 차곡차곡 디디며 살아갈 수 있으면 그걸로 족한데.

어차피 그런거 바라지도 않고.

더구나 패터슨은 사랑하는 사람도 곁에 있으니 더 바랄 게 없겠지.

(하루의 시작이 나오는 장면은 늘 둘의 모습이라 더 그랬다)

영화에서 아주 중요한 요소인 활자 그리고 폰트.

손글씨로 나오는 글씨들이 너무 잘 어울리고 무엇보다 예뻤다.

화면에 그 글씨로 시가 쓰여지는데 감탄이 절로 났으니.

패터슨과 아내는 같은 이불을 덮지만 다른 색 베개를 베고 잔다.

무던한 패터슨과 또렷한 아내의 성향을 그런 소품으로도 보여주는 게 아닐까 생각했다.

오하이오 블루팁 성냥과 스탠리 스뎅가방이 예뻐 보인 건 영화가 그만큼 좋아서겠지.

디테일한 영화인가보네요. 감독이 디테일에 신경쓴 영화들은 대개 인상이 깊게 남던데.

후기를 잘 써주셔서 그런지 한 번 보고싶어지네요. :)

새벽에 보기에 너무 좋은 영화같아요

good information!

짱짱맨 호출에 출동했습니다!!