크로아티아의 수도 자그레브역에 도착한 것은 해가 다 저물 무렵이었다. 나는 다시 야간열차로 갈아타고 아드리아네해의 항구도시 스플리트로 갈 예정이었다. 아직 2시간 정도의 여유 시간이 있었다. 나는 역 광장에 퍼질러 앉아 헝가리산 담배 한 개비를 꺼내 물었다. 그때 금발의 사내가 다가왔다.

“나도 담배 한 개피 줄래?” 나는 호주머니 속에 집어넣으려던 담뱃갑에서 한 개비를 꺼내 그에게 건넸다.

“흠, 이건 헝가리 담배잖아. 난 독일 담배만 피워. 독일 담배는 없니?”

“없는데...”

“그럼 나 한 푼만 줄래?”

마치 오래전부터 알고 지내던 사이인양 능청스런 녀석의 요청에 나는 어느새 지갑을 열고 있었다.

“에이, 이건 달러잖아. 도로 가져 가. 너 혹시 마르크는 없어?”

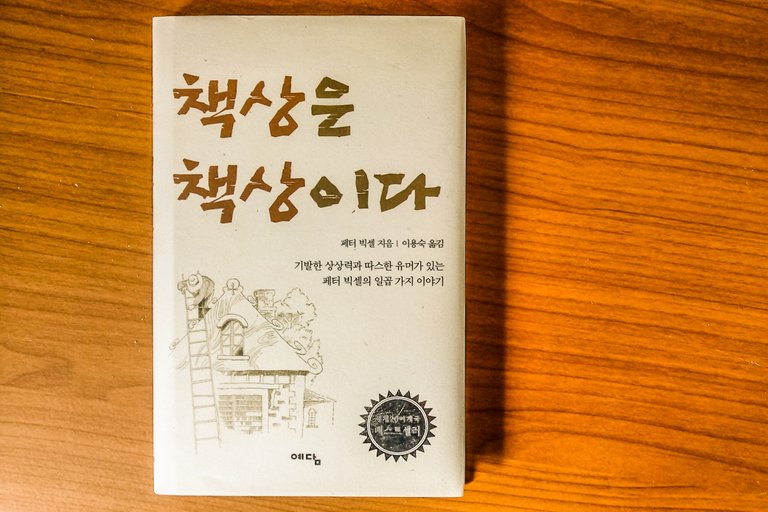

동냥질을 하면서 돈의 국적을 가려 거절하는 거지라니, 정말 이상한 거지였다. 독일에서 왔다는 그의 이름은 막스. 그는 이제 크로아티아에서의 생활이 지겨워졌고, 기차표만 있으면 고국으로 돌아갈 작정이라고 했다. 그러면서 계속 마르크가 필요하다고 중얼거렸다. 도무지 납득이 되지 않았다. 달러를 마르크로 환전하면 되지, 왜 꼭 마르크가 필요한 것일까? 이해할 수 없는 건 그것만이 아니었다. 그는 각 나라에서 오는 모든 열차 시간을 달달 외우고 있었고, 기차가 도착할 때마다 사라졌다가 다시 나타났는데 그럴 때마다 한 아름의 잡지를 가지고 돌아왔다. 독일에서 막스는 대체 뭘 하던 작자였을까? 그는 마치 폐터 빅셀의 <책상은 책상이다>란 우화집에서 현실 세계로 툭 튕겨져 나온 인물 같았다.

내가 아는 어떤 남자는 열차 시간표를 하나도 빠짐없이 외우고 있었다. 세상에서 그를 즐겁게 하는 유일한 것이 바로 열차였기 때문이다. 그래서 그는 온종일 역에서 살다시피 하며 열차들이 도착하고 떠나는 것을 지켜보았다...(중략)...그는 열차 하나하나를 다 알고 있었고, 그 열차가 어디서 출발해서 어디로 가는지, 어느 시각에 어디에 도착하는지, 그리고 그곳에서 다시 어떤 열차가 출발해서 언제 도착하는지를 모조리 알고 있었다 -- 페터 빅셀의 <책상은 책상이다> 중 '기억력이 좋은 남자'에서

페터 빅셀의 <책상은 책상이다>를 처음 읽은 것은 내 나이 열 여섯의 어느 날이었다. 책을 읽다 보면 내 정신까지 이상해지는 그런 책이었다. 아마도 페터 빅셀이 이야기하고 싶었다는 ‘소외와 의사소통의 부재’에 대해서 이해하기엔 내가 너무 어렸기 때문인지도 모르겠다. 책 속에는 정말 이상한 사내들로 가득했다.

자신이 알고 있는 모든 것을 믿을 수 없다며 우선 '지구는 둥글다'는 것부터 확인하기 위해 길을 떠난 뒤 돌아오지 않는 사내, 매일 매일 아무 것도 달라지는 게 없는 일상이 지겨워져서 모든 사물의 이름을 다른 이름으로 바꿔 부르다가 결국 아무하고도 대화를 할 수 없게 된 사내, 세상을 등지고 발명에 전념하다가 수십 년에 걸쳐 완성한 발명품이 이미 발명된 텔레비젼이라는 것을 알게 되는 발명가, 요도크 아저씨에 관한 이야기만 되풀이 하다가 결국 세상의 모든 단어를 '요도크'라고 부르게 되는 할아버지, 더 이상 아무 것도 알지 않기 위해 모든 것을 배우려고 했던 사내, 그리고

막스는 ‘기억력이 좋은 남자’의 후일담 같은 친구였는데 심지어 그는 갖고 온 잡지 속에 담겨 있는 그림이나 사진이 어느 미술관에 소장되어 있는지 죄다 알고 있었다.

“어디 보자, 이 그림은 구겐하임에 있어. (휘릭) 아, 이 그림은 테이트 갤러리에 있지. (휘릭) 이 그림은 루브르 박물관에 있어....그리고 이 그림은...”

그렇게 그는 승객들이 열차에 두고 내린 잡지책을 들여다보며 각 작품들이 소장된 장소에 대해 알려주기 시작했다. 그러다 문득 그가 물었다. “지금 몇 시니?” “저녁 7시.” “아이쿠! 커피 타임이네, 하마터면 놓칠 뻔 했군. 나 커피 마시고 다시 올게.” 새벽에 정차되어 있는 열차에 숨어 들어가 잠을 잔다는 노숙자가 커피 타임을 꼬박 꼬박 챙기는 여유라니 도무지 알 수 없는 친구였다.

2시간이 지나 내가 타고 갈 기차가 도착했고 막스와 헤어져 야간열차에 올라탔다. 열차 복도에는 자대 배치를 받아 떠나는 크로아티아 젊은 군인들로 가득했다. 산등성이를 따라 기차는 밤새 지중해를 향해 달렸다. 덜커덩, 덜커덩. 유고 내전으로 부서진 집과 뒤집혀진 군용트럭이 벌판 곳곳에 버려져 있었다. 나보다 앳된 얼굴의 군인들은 잠들지 못한 채 복도로 나와 담배를 뻐끔 뻐끔 피웠다.

내가 머물 침대칸으로 돌아와 보니 다른 승객들은 이미 각자의 침대 안으로 들어가 잠들어 있었다. 나는 전등을 끄고, 침대칸 2층으로 올라갔다. 어두운 유리창에 발가락 끝이 닿았다. ‘아, 차가워!’ 고개를 들어 창문 너머를 내려다보았다. 초승달이 두 발 아래 있었다. 덜커덩, 덜커덩.

기차가 불면의 산악지대를 지가는 동안 나는 막스가 페터 빅셀의 소설에 등장하던 ‘열차 시간표와 그 도시의 계단 숫자를 모두 외운 다음 전 세계 모든 도시의 계단 숫자를 알기 위해 기차를 타고 떠났던 사내’가 아닐까 하는 생각을 했다. 전 세계 모든 도시의 계단 숫자를 다 알게 된 후 세계의 모든 그림들이 어느 미술관에 소장되어 있는지 알고 싶어졌던 게 아닐까, 하고 말이다.

글/사진 @roadphermone

우와... 소설을 읽는 줄 알았습니다. 정말 글을 잘 쓰시네요.

감탄에 감탄을 하고 갑니다 :) 앞으로도 흥미로운 여행기 잘 부탁드립니다.

감사합니다. 재밌게 읽으셨다니 제가 더 기쁘군요.

정말 소설같은 이야기..

커피타임을 챙기는 노숙자라니!

저도 자그레브에 있었는데 왜 그런 친구를 보지 못했을까요.. ㅋㅋㅋ

아마도 그날 막스가 나타난 건 자신의 얘기를 누군가에서 전해달라고? ㅎㅎ

책에서 봤던 인물이 현실에 툭 튀어나온 것 같은 경험을 할 때가 있지요ㅎ 잘 봤습니다. 팔로우할게요.

그러게요. 특히 여행길에서

그런 경험을 더 자주하게 되더군요. 앞으로 그 얘기들 더 나눠볼까 합니다. 참, 맞팔합니다! ^^

우연히 들렀습니다. 여행을 하면서 마주하게되는 생경한 사람들의 이야기가 제 눈 앞에 생생합니다. @roadpheromone 님은 여행에서의 복작복작 대는 이야기를 들려주는 사내(?)라고 이름 붙여드려도 되는걸까요? :)

네 ㅎㅎ 그렇게 불러주세요. 아주 맘에 듭니다 ^^ 그 이야기들은 To be continued!

정말 소설 같은 현실! 아주 흥미로운 여행기(?)네요. 리스팀합니다.

감사합니다. 여행길에선 비현실 같은 현실을 마주칠 때가 많더군요. 풍경, 사람...그리고 그 너머까지.