Tendido boca arriba en la caliente y limpia acera de la nueva y embellecida Pelotillehue, el señor Cóndor (Alias Condorito) respiraba entrecortado y con padecimiento, sintiéndose sorprendido y humillado. Surgiéndole de las comisuras de su gran pico de buitre la larga lengua gris que casi posa exangüe en el cuello de su manchada camisa, la veterana ave de rapiña, de gran calva rosada y arrugada, sentía el calor de su sangre mezclarse en su sencillo y diario traje de trabajo con su fogosa e involuntaria orina, declarándose su alma fatalmente avergonzada ante el olisqueante tufo de su micción. Los curiosos observaban fascinados cómo surgía el líquido escarlata de la cobarde incisión provocada por la lujosa navaja, abandonada a un lado del cuerpo en el frío y limpio pavimento.

Cuando el ataque llegó por su espalda, el señor Cóndor se acostó con dolor mientras buscaba bocanadas de aire que se le iban de su ser. Articulando muecas de agudo dolor y ahogo, privados rictus de heridas expresiones, su curiosidad no lo dejaba pensar bien. No pudo ver quién fue, así que nunca sabrá el por qué. El soplo de vida se iba rápido de sus pulmones; la tenebrosa sangre brotaba con terrible velocidad.

¿Quién tuvo la frialdad de clavar un puñal al Cóndor que siempre hizo reír? Después de haber salvado de la ruina al pequeño pueblo, ahora nueva ciudad ¿Quién lo atacó a traición?

Se advertía cansadamente triste en las portadas de su revista quincenal. Tenía más de setenta años y los bastardos, que nacen para incomodar, no tuvieron la decencia de perdonar su envejecida existencia. Gracias a él, Pelotillehue cambió su arruinado semblante para convertirse en urbe de ciudad. Las nuevas aceras exponían ahora la crecida del progreso; las calles pavimentadas y hermosamente pintadas ya no reflejarían más los cráteres de pobrezas de épocas pasadas. Los altos edificios y las hermosas casas exhibían, a la vista de los nuevos turistas, el rápido desarrollo conseguido; la parsimonia se disfrazó con los diferentes y flamantes autobuses que se mezclaban, con gigantesca gracia, entre los enanos modelos o los imponentes y curiosos automóviles del otro lado del mundo.

El señor Cóndor y su suegro, el Alcalde Cuasimodo, pudieron reformar y eliminar ciertos elementos depresivos existentes desde siempre en el entorno. Entonces ya no se notan a los caimanes escondiéndose en medias paredes o en golpeados pipotes de basura, ni seguirían deambulando en las calles gruñendo como rabiosos perros sin cadena. Facilitando el Señor Cóndor los vivos y fabulosos colores que pintarían a los olvidados murales, los groseros grafitis y las viejas campañas electorales del Roto Quezada fueron encubiertos con espesos colores de refulgentes matices. Los atracadores se quedarían sin callejones y vías oscuras, ya que las luces de las altas farolas alumbrarían las vías que ya no eran de tierra. Por culpa del progreso que encierra a la gente en sus hogares tras rejas de miedos, los sempiternos sonámbulos no se volverían a ver caminando y perdidos por las calles y aceras de sus incógnitos sueños e inocentes pesadillas. Los huecos de las calles se atiborrarían de buen asfalto, y los hirvientes y helados ranchos de paredes de zinc de los más pobres cambiarían por humildes casitas de buenas bases y extraordinario concreto.

Aunque era muy bueno el progreso para todos, el señor Cóndor, a pesar de los cambios, extrañaba a su pequeño e indigente “Chalet” de una sola habitación, hogar que alguna vez le sirvió de sala de estar, cocina y cuarto para dormir. Echaba de menos al único y fiel amigo que tuvo, su perro Washington, muerto hace mucho tiempo atrás; añoraba los agujereados y míseros pantalones que luego tuvo que cambiar, gracias a las mejoras que ocasionó sin querer. El lujo llegó solo, y no tuvo tiempo de darse cuenta.

Mientras su vida se le escapaba de las manos el abuelo resumía con gracia su existencia, percibiendo con sus entreabiertos ojos a los eternos curiosos que se movían a su alrededor, individuos que no se atrevían a mover un dedo por él quizás esperando con curiosidad que la pelona muerte llegase con su guadaña, a ver si el genial Cóndor la debatía con un chiste existencialista y un PLOP! de despedida.

Su vista se nubla. Vislumbra en el comienzo de la oscuridad a su arrugadita esposa Yaya, que espera inquieta en el lujoso apartamento. Si se iba, el único Cóndor con pantalones que quedaría sería su viejo sobrino, que seguía la tradición del dibujo retratando a la nueva ciudad con anónimos y tontos chistes del día a día. El señor Cóndor nunca pudo tener hijos; su familia estaba indiferentemente extinta. Coné, como él, nunca pudo tratar de extender el débil apellido Pepo, entonces para ambos, únicos en su especie, la vía de extinción es lo único que los abriga.

Su corazón siente la falta de sangre. La manchada, preciosa y sonrosada camisa mezclaba su color con el alarmante tono escarlata que brotaba de aquel endeble y veterano cuerpo. Sus manos se abrían y cerraban, imaginando apretar la herida de la espalda que no cerraba por ningún milagro.

El señor Cóndor había sufrido muchos accidentes, pero personificándolos para la revista bisemanal; atropellado por algún viejo bus o cayendo de algún edificio en construcción, abaleado por mafiosos o ahogado en un naufragio o enterrado vivo, nunca tuvo posibles complicaciones en su existencia, aunque ahora su vida se escurría entre sus manos en forma líquida. Entonces, el señor Cóndor comenzó felizmente a alucinar.

Un estropeado autobús se estaciona a un lado de la fatídica acera con chirriada prontitud. Fantasmalmente se bajan de él personas con las que tuvo el mejor contacto de su larga existencia, viejas amistades y grandiosos colaboradores de la perenne y animada revista. En su corazón siente dicha; presiente que se reunirá con su mejor familia, todos ellos idos hace ya algún tiempo.

Comegato, de ojos color verde claro y bigotes de felino, lo miraba curioso, expectante. Huevoduro, con su negra franela y refulgente cabeza ovalada y blanca, lo observaba con tristeza y a la vez alegría. El Tomate, rojo y pequeño, le sonreía, mientras Don Chuma, su Cumpa, el hombre de paciente respuesta y confinado a vivir por siempre con un doblado cigarrillo en sus escondidos y peludos labios, vislumbraba anonadado lo que le había pasado al famoso cóndor, para luego sonreír relajado y con brutal franqueza. Los coloridos personajes que asistían a buscarlo con todo el gusto del mundo, querían acompañarlo a emprender un último viajecito en el único autobús destartalado, usado para muchos chistes.

Pepe Cortisona, el patán de hermosa contextura corporal, grandes dientes y magnética personalidad, demostraba en su cara preocupación y dolor; si tuvieron sus roces en la vida real, nunca fueron demostrados para los demás. Por ahí llegó Fonola acompañando al caballo Mandíbulas, Cabellos de Ángel sollozaba y Garganta de Lata brindaba con una vieja botella que, mágicamente, nunca acababa el adulzado licor. El más noble de todos, Ungenio, sorbía con mucho ruido y con un enorme pañuelo a su gran nariz, llorando y sintiendo en su apéndice el chorrear de la tristeza que se volvía eterna.

En su alucinación faltaban muchos, pero ya sus párpados se cierran con pesadez. Los abre con esfuerzo cuando siente una lengua acariciar su rostro, y se alegra porque Washington está ahí, su fiel y perruno amigo, para acompañarlo al infinito, lavándole la cara con alegría con su lengua risueña mientras Condorito expulsa de sus pulmones su último aliento.

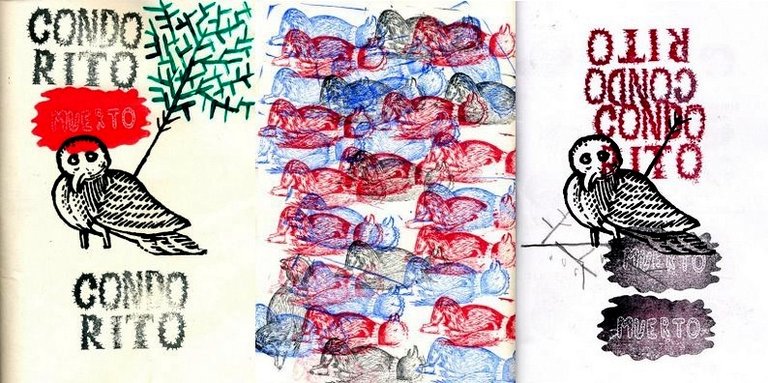

Diseño Gráfico: Alberto Vazques (Imagen extraída de Internet)

Que interesante historia. @pepepetrella.

Quien ha leído las hazañas y aventuras de este personaje pueden darse cuenta de que llevas las historia muy bien relatada y apegada a las vivencias del mismo.

Tienes una nueva fan. Sigue así.

Te felicito. Pulgares arriba.